- · 中国卫生监督杂志版面费[08/03]

- · 《中国卫生监督杂志》投[08/03]

中国的“幼儿园”从哪来?其实和妇女解放与就(4)

作者:网站采编关键词:

摘要:当然,始终困扰的还是经费严重短缺问题。因此,当宋美龄任指导长的妇女指导委员会派员来所调研时,李峙山不由大倒苦水:所里每月各项支出约在千元

当然,始终困扰的还是经费严重短缺问题。因此,当宋美龄任指导长的妇女指导委员会派员来所调研时,李峙山不由大倒苦水:所里每月各项支出约在千元,而收入仅为一半;开所时募集的基金1万余元经过这一年半时间基本耗尽,因此不得不减少职工人手、削减开支;大树根校区教室老旧,户外器械损坏,改造修缮又将是一笔不菲费用……

保育老师为幼儿进行日常体检。

幸运的是,这番牢骚总算“上达天听”。在最高当局直接过问下,南京市府、党部不仅恢复了办学补贴,还帮助其租下位于宁海路13号的新校区。1937年3月12日,第一托儿所乔迁新址。

受邀参观的《中央日报》记者注意到,该所新楼为一西式三层楼房,四面皆窗,光线充足。楼前有空坪一亩,陈列有秋千、滑梯、木马。访客进入主楼,需更换所方提供的罩衣拖鞋。楼内一、二层分别为教师办公、教学、保育人员操作和幼儿住宿、生活之处。幼儿按年龄大小分居7间寝室。三层为教职员工宿舍、教具设备储物室。楼后还设有大晒台与病儿隔离房。盥洗室内,面盆面巾洁白无瑕,牙刷肥皂陈列有序。

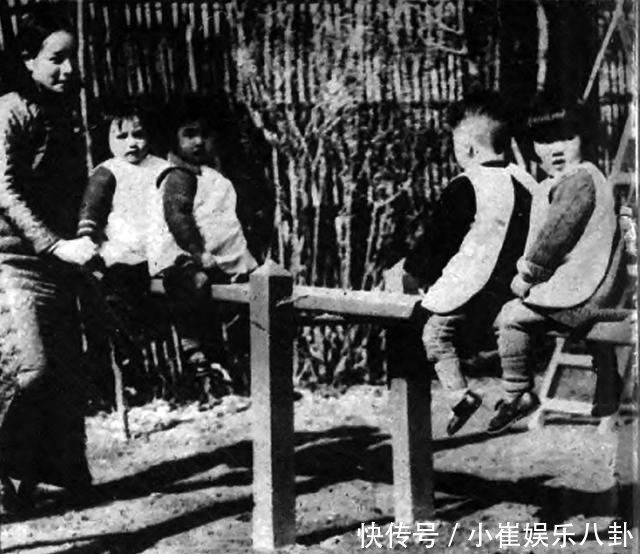

幼儿老师带领幼儿玩跷跷板。

走进幼儿寝室,这里阳光充足,四壁光洁,置身其中,极感舒适。室内设白漆小铁床多张,被褥整洁柔软。幼儿们有的已醒,喃喃自语;有的尚畅游梦乡。床头贴有记载幼儿姓名、性别、年龄、学号、健康状况的卡片。每间寝室都安排有保育员日夜照料。

移步幼儿教室,首先映入眼帘的是四组按照幼儿身高打造的小型桌椅,四周墙壁悬挂有浅显易懂的社会常识图表与教学用具。教室一角,一位年轻男老师正一边弹奏钢琴,一边做出各种滑稽而夸张的表情,而他的四周围满了幼儿,大的不过三四岁,小的刚会走路,也跟着琴声一起“咿咿呀呀”的学唱。午后的暖阳烘托着教室里欢乐的气氛,让前来采访的记者深深感动。而在所幼儿数量,此时也达到了开办以来的最高峰:共有全托生30人、婴儿10人、日托生20人。

暂时摆脱了经济危机的李峙山、邓季惺等人踌躇满志。当初“为职业妇女减轻负担,谋女界之彻底解放”“以科学方法养成体格健全、人格高尚、意志坚强的儿童”的目标,正在一点点实现。在南京市第一托儿所的示范下,上海、天津、青岛等地也开始举办幼托机构,越来越多的有识之士投身于这项襁褓里的事业。

敌寇入侵的炮火,使这项有无限希望的事业戛然而止。“七七事变”爆发后,局势越发严峻,在所幼儿陆续被家长领回。淞沪会战爆发前夕,南京市第一托儿所不得不宣布停止办学,教职员工各自遣散。

“孤光一点萤,散作满河星。”在中华民族最危难的岁月里,这批星散各地的巾帼精英们,始终力行以妇女解放运动支持神圣抗战大业。

撤至广州的李峙山,发起组织广东省妇女抗敌协会,后任军事模范训练团妇女连队训育员,广州沦陷后,转至广东省政府临时驻地曲江,继续从事抗日宣传工作。她不幸积劳成疾,于1939年7月在曲江病逝,年仅43岁。

邓季惺则投身报界,辅佐其夫陈铭德管理经营内迁重庆的《新民报》。在渝期间,邓还曾创办了一所“七七托儿所”。谭惕吾则代表中国妇女爱国同盟会亲赴绥远前线慰劳将士,考察抗日战场。

1937年11月,曹孟君来到了武汉中共长江局跟随邓颖超从事妇女界统战工作。1938年3月10日,“中国战时儿童保育会”在武汉成立,曹当选为常务理事、保育委员会主任。战场上,她无数次冒着敌军炮火轰炸,舍生忘死地寻找、收容难童。

文章来源:《中国卫生监督杂志》 网址: http://www.zgwsjdzzqks.cn/zonghexinwen/2021/0917/397.html